お久しぶりです! 最近、ブログを書けていませんでしたが、皆さんお元気でしたか。

私は今度の土曜日にあるJATのセミナーに参加することにしました。大阪で終日、マーケティングや医薬翻訳などをトピックにして開催されます。

「KAT/JATPHARMA合同 2024年秋 関西セミナー」

普段は誰とも会わずにひとり、家で仕事をしているので対面で翻訳関係者と話をできる貴重な機会です。

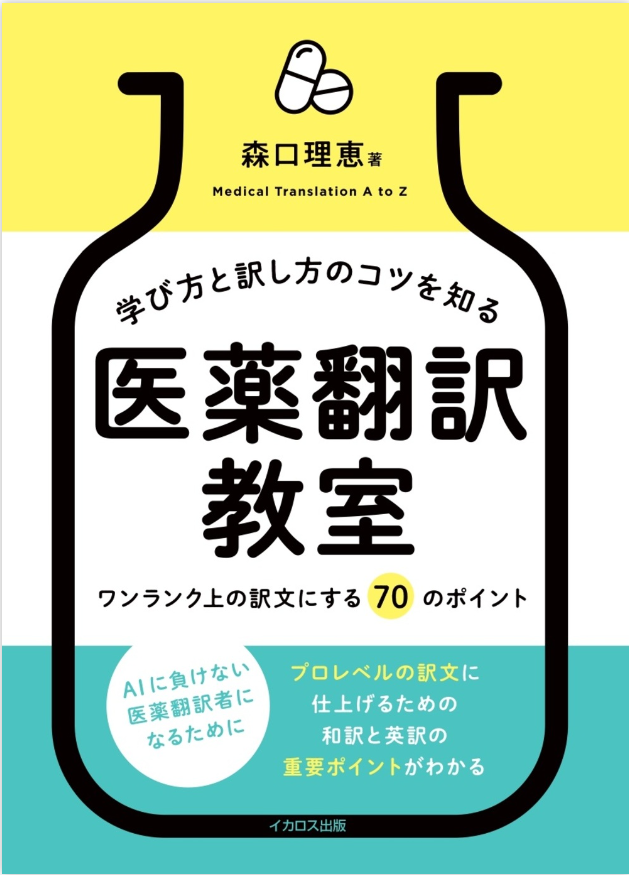

今年の目玉はなんと言っても森口理恵先生の新刊が手に入るということでしょう!

学び方と訳し方のコツを知る 医薬翻訳教室ーワンランク上の訳文にする 70 のポイント

Amazonなどから購入できます。私は、当日購入して、サインもいただくつもりです。

森口先生の本は以前から何回も参照していますし、今はもう終了してしまいましたが通信講座の受講でもお世話になりました。

今回はその新刊についての話が聞けるということで大変楽しみにしています。

その他にもワークショップやAI、営業についてなど幅広く学べる内容です。

懇親会にも申し込んだので、この日は終日、翻訳者との交流に当てるつもりです。

久しぶりに去年書いたブログ記事を見てみましたが、そのときも直接人と会って話を聞く大切さを実感していました。

今年もネットでは流れない生の情報が得られるのではないかなと期待しています。

今回は2024年10月19日に終日、新大阪にて開催されます。一緒に翻訳を勉強しませんか?

ご興味のある方はぜひお気軽に! 未経験者でも、翻訳に興味のある方なら誰でも歓迎する優しいセミナーです。